园区综合能源系统

目前国内推行的产业园区大多强调同类产业的集群效应。国内典型产业园区发展产业包括装备制造业、石化精炼、制浆造纸、电力产业、有色产业、烟酒产业、钢铁冶金产业、建材产业、煤炭产业、医药、食品加工、旅游商品特色产业、污水处理以及电子信息、新材料、生物技术、节能环保、新能源等新兴产业。与建筑物终端能源需求相比,园区对于电力、采暖、空调、热水等用能需求大得多。各类型产业园区呈现电/冷/热等多元化的用能需求。同时,由于产业园区所在特定的地理位置和复杂的地形地貌,可导致相应气候和生态条件复杂多样,因而不同区域的产业园区具有不同的自然资源优势。因此,产业园区大部分用热、用冷需求都是可以通过多能互补集成综合能源技术来生产和提供。园区多能互补综合能源供能方式不仅可提高分布式能源转换效率,而且可通过更高层次上的集成优化最终提升能源终端利用效率,从而实现经济效益。

综合能源系统将以互联网深度应用为基础,以电力系统为核心,将供气系统、供热系统与电力系统等集成,横向角度实现电力、燃气、供热等一体化多能互补,纵向角度实现源网荷储全环节高度协调与灵活互动、集中化与分布式相互结合的能源网络。

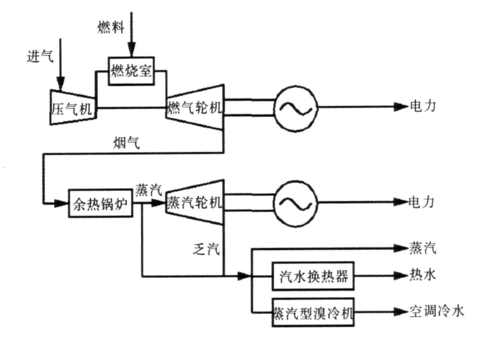

冷热电联供分布式能源站

针对新能源资源匮乏的产业园区,冷热电联供分布式能源站是重要的综合能源利用形态之一。冷热电联供机组通过协调优化输出电能与高低品位热能,以提升天然气能源利用效率。分布式能源站通常以小容量、小规模和分散的方式安装在客户端,可以自主运行或连接到配电网络,优先满足用户自己能量需求,通过冷电、热电或冷热电联供的方式实现能量梯级利用,涵盖能量生产、控制和存储的局部能源系统。分布式综合供能的集成方案包括以下类型:燃气轮机/内燃机作为动力装置的冷热电联产系统、燃气轮机为主蒸汽轮机为辅的冷热电联产系统、燃气轮机/内燃机作为动力装置的热电联产系统、燃气轮机/内燃机作为动力装置的冷电联产系统以及燃气轮机为主蒸汽轮机为辅的冷电联产系统。

在应用过程中,需要根据实际的环境和需求进行综合考虑,选取综合供能系统,取得较好的冷热电联供分布式能源站运营方式可包括经济运行模式、系统运行模式、以冷定电运行模式和以电定冷运行模式,在产业园区应用中可根据实际情况进行选择配置。

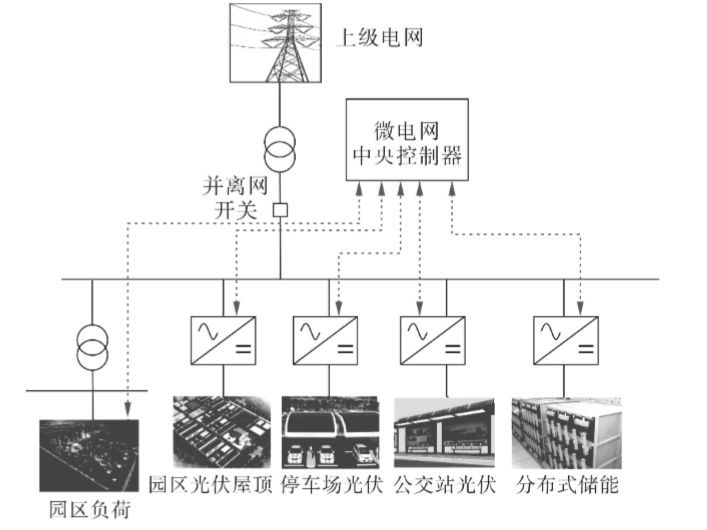

园区光储微网

工业园区占地面积大,具有发展屋顶分布式光伏的优势,可充分利用屋顶资源,建设园区分布式光伏屋顶,并集成分布式储能系统,形成园区光储微电网系统。微电网系统包含园区内分布式光伏及分布式储能单元,微电网通过公共耦合点接入上级配电网。其中,园区内分布式光伏充分建设利用园区屋顶光伏、停车场光伏覆盖、公交站光伏覆盖以及电动汽车充电站光伏覆盖,从而地提高产业园区可再生能源渗透率,实现屋顶、停车场、公交站、电动汽车充电站等太阳能光伏充分利用,促进产业园区绿色低碳发展。此外,由于配备储能系统,当计划性孤岛需求或外部电网故障扰动时,园区光储微电网系统可由并网运行模式切换至离网运行模式,系统不同运行模式间可确保平滑切换。园区光储微电网系统孤岛机制可有效提高园区供电可靠性。

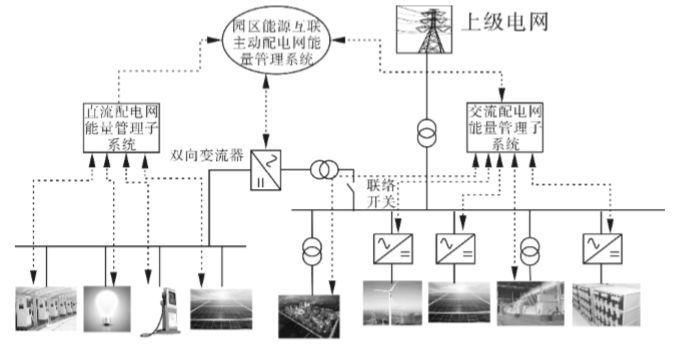

园区能源互联主动配电网

产业园区能源互联主动配电网是在主网配网协同控制的基础上,具备分布式发电、储能、需求侧响应、柔性负荷和电动汽车等丰富的电源负荷调控手段,能够针对能源互联主动配电网的实际运行状态,以经济性和安全性等为控制目标,自适应调节其网络结构、发电单元及负荷的智能配电网络。通过根据园区能源互联主动配电网中各种测量设备的测量和状态估计数据准确判断当前配电网的运行状态,以及基于负荷历史数据和数值天气预报高精度预测负荷/可再生能源信息,可实现对园区能源互联主动配电网态势的感知。源网荷协调控制是园区能源互联主动配电网的中心所在,通过对配电网络源网荷对象的主动调控和管理,实现配电网络的低成本安全运行以及可再生能源的消纳。

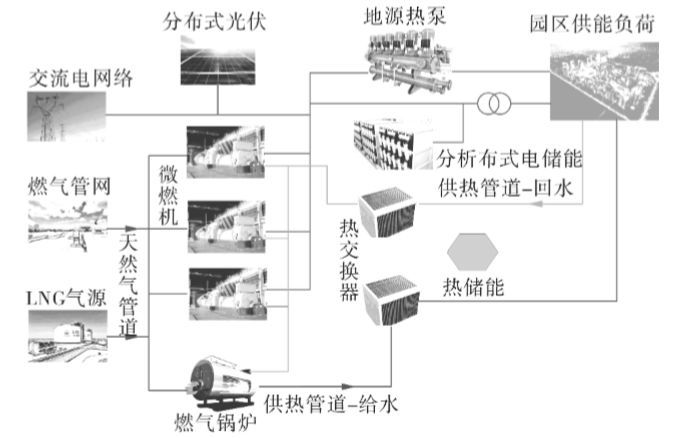

多能互补综合能源系统

对于大多数产业园区来说,负荷存在用电、用热、用冷等多种用能需求,且用能数量大,节能空间广。因此具有利用多能互补、源网荷储协同技术为工业园区提供能源整体服务的需求,以满足园区多样化的能源需求,提高供能质量,为用户节约用能成本。多能互补综合能源系统将电、气、热、冷、氢等多类型能源环节与信息、交通等其他社会支持系统进行有机集成,通过对多类型能源的集成优化和合理调度,实现多类型能源的梯级利用,提高能源利用效率,提升供能可靠性。同时,多能源系统的有机协调,对延缓输配电系统的建设,消除输配电系统的瓶颈,提高各设备的利用效率具有重要的作用。在紧急情况下,当电力或天然气系统受到天气或意外灾害的干扰而中断时,多能互补综合能源系统可以利用就地能源为重要用户提供不间断的能源供应,并为故障后能源供应系统的快速恢复提供动力支持。